Observatoire d’AMAZONIE

Au Pérou, une étude de bassins en crête a révélé comment le changement climatique affecte les forêts et a contribué à l’éducation de jeunes scientifiques.

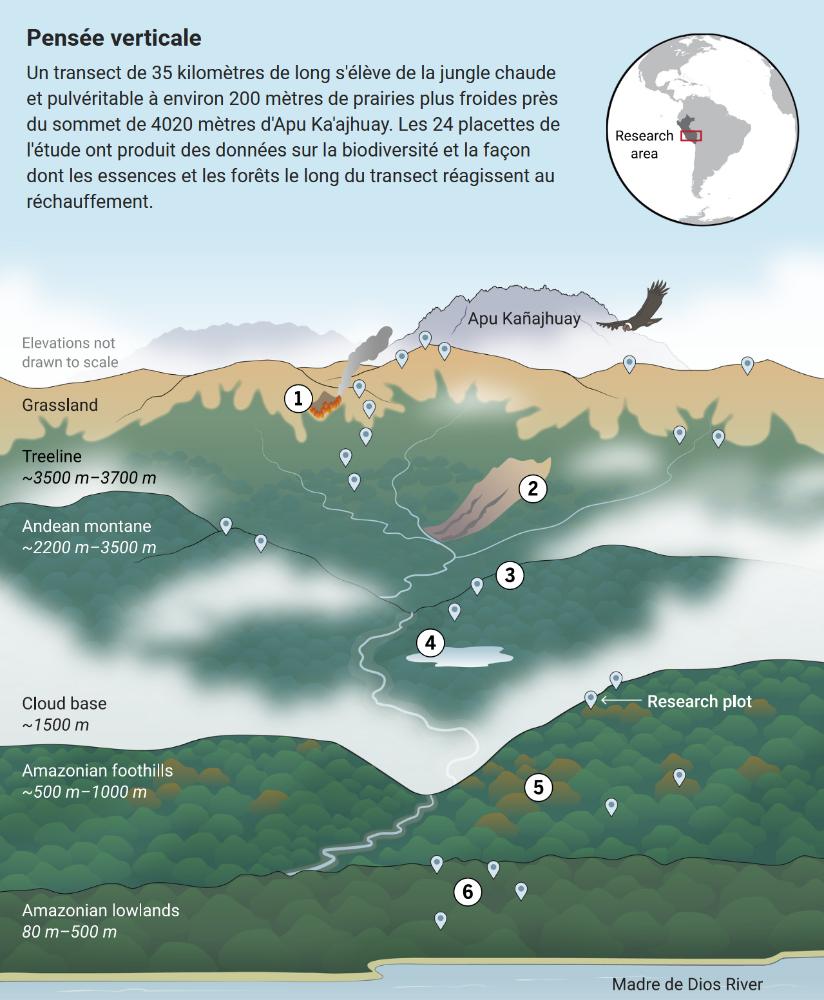

Il y a deux décennies à Pillcopata, au Pérou, une équipe de douze étudiants en biologie péruviens, équipés de machettes et de mètres ruban, a entrepris laborieusement le défrichage d’un sentier sur le versant escarpé oriental des montagnes des Andes, à proximité de cette paisible ville amazonienne. Ils ont délimité huit parcelles d’étude le long d’un transect de 15 kilomètres, s’étendant des prairies situées près du sommet relativement frais et sans arbres d’une montagne de 4020 mètres de haut, connue sous le nom d’Apu Kañajhuay, jusqu’à la vallée de Kosñipata, enveloppée de brouillard, et jusqu’aux forêts plus chaudes en contrebas, arrosées par jusqu’à 5 mètres de pluie annuelle. Cette portion du transect abrite l’une des biodiversités les plus riches du monde.

Aujourd’hui, ces parcelles d’un hectare, localisées dans et aux abords du parc national de Manu et de la réserve de biosphère, constituent le cœur d’une des études de terrain les plus prolongées sur la réaction d’une forêt amazonienne aux changements climatiques. L’initiative, baptisée Andes Biodiversity and Ecosystem Research Group (ABERG), mobilise des chercheurs du monde entier. Elle a engendré des milliers de points de données et de nombreuses publications, fournissant ainsi de nouvelles perspectives sur la manière dont le réchauffement et le dessèchement reconfigurent les écosystèmes tropicaux.

ABERG a également laissé une marque indélébile sur la communauté scientifique péruvienne, parmi les moins développées en Amérique du Sud. Bien que le projet ait été lancé par des scientifiques d’Europe et d’Amérique du Nord, de nombreux étudiants ayant participé à l’implantation des parcelles d’étude initiales ont depuis obtenu des doctorats et des postes académiques, contribuant ainsi à former une nouvelle génération de scientifiques péruviens. Selon William Farfán-Ríos, un écologiste péruvien à l’Université Wake Forest (WFU) et l’un des étudiants maniant les machettes, l’initiative est devenue un « berceau de biologistes ».

En début d’année, Farfán-Ríos faisait partie des plus de 30 scientifiques réunis à la Station biologique de Manu pour marquer le 20e anniversaire d’ABERG. Au cours de trois jours en juin, les participants ont célébré le succès du projet en révélant un écosystème étonnamment diversifié et en établissant une référence pour les études futures sur les effets climatiques. Cependant, ils ont également réfléchi aux menaces émergentes. Par exemple, le sentier reliant les parcelles d’étude est devenu un itinéraire de transit pour les trafiquants de drogue, et l’exploitation minière illégale de l’or altère les écosystèmes environnants. De plus, le changement climatique lui-même pourrait éliminer une partie de la biodiversité, qui reste encore mal comprise. Les « questions fondamentales [de recherche] » d’ABERG restent inchangées, selon Patrick Meir de l’Université d’Édimbourg, l’un des scientifiques d’origine du projet. « Mais le contexte est devenu plus pressant. »

/// Les parcelles de l’étude du Groupe de recherche sur la biodiversité et les écosystèmes des Andes se trouvent dans un point chaud de la biodiversité connu pour sa riche faune et sa flore ///

Les débuts d’ABERG remontent aux années 1990, lorsqu’une série d’études menées dans le parc de Manu ont révélé que la région, où les plaines amazoniennes rencontrent la forêt nuageuse des Andes, constitue un point chaud de biodiversité. Les chercheurs de l’Université nationale Saint-Antoine l’ermite de Cusco (UNSAAC) et d’autres universités étrangères ont rapporté des chiffres particulièrement élevés en termes de diversité des espèces végétales et ont décrit la région comme un paradis pour les ornithologues.

En 2002, dans le but d’organiser les efforts de documentation de la région, Conservation International et le Missouri Botanical Garden ont invité des chercheurs de plus d’une demi-douzaine d’universités aux États-Unis et en Europe à se réunir au Centre national d’analyse et de synthèse écologiques de l’Université de Californie à Santa Barbara. Les scientifiques ont rapidement formé une alliance informelle : chaque groupe chercherait des financements pour mener ses propres études, mais partagerait ses résultats ainsi qu’un site de recherche commun.

Certains chercheurs entretenaient déjà une relation de travail avec Norma Salinas, une botaniste de l’UNSAAC qui connaissait bien la zone ciblée pour l’étude. Salinas est rapidement devenue une figure clé dans le développement d’ABERG. Elle a recruté des brigades tournantes d’étudiants pour créer les parcelles d’étude et a consacré ses week-ends à transporter des personnes et des fournitures entre Cusco et le site de recherche, le long d’une route non goudronnée escarpée sujette aux chutes de rochers. « Elle était un moteur », se souvient Miles Silman, écologiste tropical à l’Université Wake Forest (WFU).

La première décennie du projet s’est principalement concentrée sur l’inventaire de l’énorme biodiversité de la région. Les chercheurs ont identifié 1255 espèces d’arbres poussant dans les parcelles, ont découvert un genre d’arbre (nommé Incadendron esseri) jusqu’alors inconnu de la science, et ont capturé des photos de caméras-pièges montrant des chiens des buissons (Speothos venaticus), des coatis des montagnes (Nasuella olivacea) et des ours des Andes (Tremarctos ornatus) s’aventurant plus loin que prévu.

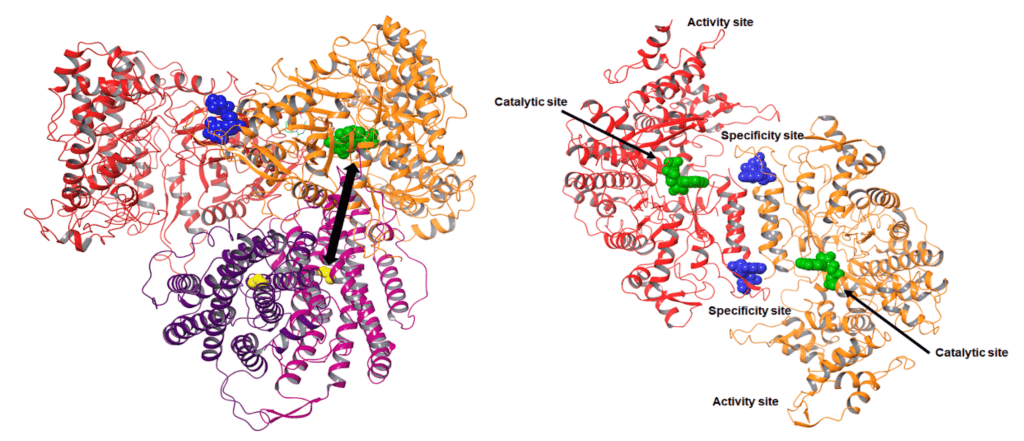

1 – Un « plafond d’herbe »

De nombreuses espèces d’arbres déplacent leur marge de distribution à une moyenne de 2,5 mètres à 3,5 mètres par an, mais la limite d’arbres ne s’étend pas toujours aux prairies de haute altitude. Les incendies d’herbe, le bétail de pâturage, le gel et les difficultés à répandre les graines pourraient limiter la migration ascendante.

2 – Réponse au glissement de terrain

Les enquêtes du Lidar ont révélé comment les forêts se rétablissent après les glissements de terrain, l’une des principales causes de mortalité des arbres. Des glissements de terrain plus anciens qui maintiennent une végétation résiduelle se développent de plus en plus grands, plus variés.

3 – Pines des espèces

Les chercheurs ont décrit de nombreuses nouvelles espèces précédemment inconnues de la science, y compris un genre d’arbres, l’Incadendron esseri, qui pousse à 1800 mètres à 2400 mètres.

4 – Réchauffement sans précédent

Les grains de pollen et les isotopes dans les carottes sédimentaires lacustres montrent que les précipitations et la composition des forêts ont fluctué par des cycles de réchauffement et de refroidissement depuis le dernier maximum glacial il y a 21 000 ans. Mais le taux actuel de réchauffement est beaucoup plus rapide.

5 – Certaines espèces ne peuvent pas faire face

Pour simuler la hausse des températures, les chercheurs ont déplacé les plants d’arbres, y compris l’abondance de Weinmannia bangii, vers des altitudes plus basses. Beaucoup n’ont pas réussi à prospérer, suggérant que certaines espèces pourraient ne pas s’adapter au réchauffement.

6 – indices pour l’avenir

Les études des caractéristiques fonctionnelles des plantes, telles que leurs caractéristiques biochimiques et morphologiques, pourraient fournir des indices sur la façon dont le réchauffement pourrait transformer les écosystèmes de la région.

Ils ont également retracé l’histoire écologique de la région, y compris la manière dont les écosystèmes ont réagi aux cycles de réchauffement et de refroidissement depuis la dernière ère glaciaire, il y a environ 21 000 ans. Certains chercheurs ont extrait des carottes de sédiments des lacs de la région, analysant les isotopes d’oxygène et les grains de pollen pour retracer l’évolution des températures et de la végétation au cours des 46 000 dernières années. Ces études ont clairement montré que le réchauffement moderne dans la région se produisait plus rapidement qu’auparavant, soulevant la question qui est devenue centrale dans le travail d’ABERG : Comment le changement climatique affectera-t-il les arbres et les autres organismes le long de son transect en pente ?

En général, les climatologues s’attendent à ce que les espèces végétales adaptées aux températures plus élevées et aux altitudes inférieures se déplacent vers des altitudes plus élevées à mesure que les altitudes supérieures deviennent plus chaudes et accueillantes. Mais la manière précise dont ce processus fonctionne, et quelles espèces en bénéficieront ou seront lésées, reste floue, en particulier dans les régions tropicales.

Pour apporter un éclaircissement, les chercheurs d’ABERG ont finalement étendu leur réseau de parcelles de recherche de huit à 24. Les températures chutent d’environ 19°C depuis la parcelle la plus basse, située à environ 200 mètres, jusqu’à la plus élevée, à environ 3650 mètres. Les chercheurs d’ABERG « travaillent vraiment dans le gradient environnemental le plus spectaculaire des tropiques », explique l’écologiste tropical Bill Laurance de l’Université James Cook, qui n’est pas impliqué dans l’effort. « C’est le genre d’endroit où nous nous attendons à voir le changement climatique et ses effets plus larges se manifester, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. »

Comme prévu, certains types d’arbres élargissent leur aire de répartition vers les altitudes supérieures, comme l’a montré une équipe d’ABERG dirigée par l’écologiste tropical Kenneth Feeley de l’Université de Miami en 2010. De 2003-04 à 2007-08, les arbres de 38 genres ont migré vers les altitudes supérieures à une vitesse de 2,5 à 3,5 mètres verticaux par an, ont-ils rapporté dans le Journal of Biogeography. C’était un rythme plus lent que ce à quoi les chercheurs s’attendaient, suscitant des inquiétudes quant à la capacité de certaines espèces à suivre le réchauffement de la région, qui a augmenté de 0,5°C à 1°C au cours des 20 dernières années.

Cependant, bien que les arbres se déplacent vers les altitudes supérieures, les études montrent que la ligne d’arbres séparant la forêt des prairies de haute altitude reste stable. Plusieurs facteurs pourraient empêcher les arbres de coloniser les prairies, selon les chercheurs, notamment une tolérance au gel limitée, une incapacité à disperser les graines et des activités humaines telles que le pâturage du bétail et la combustion de la végétation. Cependant, les espèces incapables de pénétrer ce « plafond d’herbe » pourraient être exposées au risque d’extinction.

Un thème constant lors de la réunion était à quel point les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose. Par exemple, plus de la moitié des 1255 espèces d’arbres identifiées dans les parcelles d’étude sont connues à partir d’un seul individu. Et dans de nombreux cas, les chercheurs n’ont jamais vu ces arbres fleurir ou fructifier. En conséquence, selon Feeley, « nous ne savons pas quel est leur rôle » dans l’écosystème ni comment ils pourraient réagir au changement climatique.

/// Les graines et les feuilles d’Incadendron esseri, un genre d’arbres trouvé le long du transect qui est nouveau dans la science ///

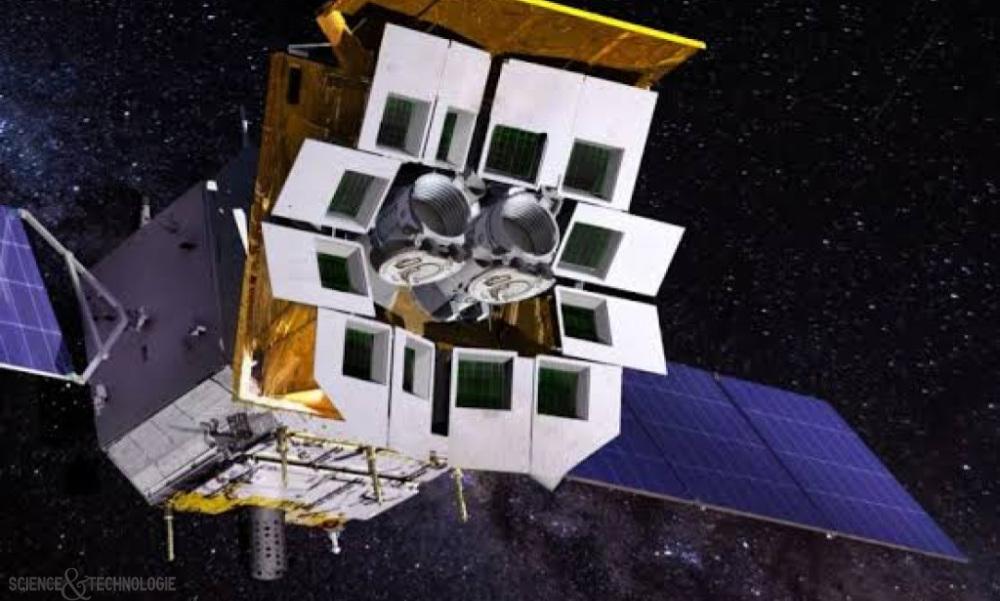

Les chercheurs espèrent éliminer certaines de ces inconnues dans les années à venir. Une question clé est de savoir comment un climat en réchauffement pourrait influencer la biologie des espèces, et par conséquent, leur rôle dans les écosystèmes. Pour trouver des réponses, ils espèrent faire un plus grand usage des technologies de recherche, telles que la télédétection et les analyses génétiques, qui n’étaient pas largement disponibles il y a deux décennies. Ils aimeraient également reproduire des expériences réalisées ailleurs, où du dioxyde de carbone a été introduit dans des zones forestières fermées pour voir comment les plantes pourraient réagir à des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans le futur. Jusqu’à présent, cependant, les chercheurs n’ont pas les financements nécessaires.

Les chercheurs d’ABERG envisagent également des moyens de mener des études pouvant aider les résidents locaux et les communautés autochtones à améliorer leur vie et à protéger un point chaud de biodiversité mondialement reconnu. La perte continue d’habitat signifie que « nous jetons des choses avant de savoir quel rôle elles jouent », déclare Feeley, « et c’est une chose dangereuse à faire ».

La contribution d’ABERG au renforcement de la communauté scientifique péruvienne a été tout aussi importante. Plusieurs des douze étudiants de premier cycle qui ont contribué à établir les premières parcelles d’étude étaient les premiers de leur famille à fréquenter l’université, par exemple. Huit des douze ont ensuite obtenu des doctorats et supervisent maintenant leurs propres recherches. Cinq sont revenus travailler au Pérou, et d’autres poursuivent des recherches au Pérou depuis des universités d’ailleurs.

Salinas se souvient qu’un élément clé pour recruter ces étudiants était les stages rémunérés qu’elle pouvait offrir grâce aux fonds d’ABERG – « quelque chose qui n’avait jamais été fait à l’université ». Plus tard, avec l’arrivée d’étudiants étrangers en master et doctorat, elle les a associés à des assistants de terrain péruviens parmi les étudiants avec lesquels elle travaillait. Les étudiants péruviens se sont vite retrouvés plongés dans une culture académique où les professeurs et les étudiants diplômés accueillent leurs questions et leurs idées, contrairement au style formel et hiérarchique qu’ils rencontrent généralement dans leurs études.

/// L’écologiste William Farfon-Rôos mesure un arbre dans les Andes péruviennes. Maintenant à l’Université de Wake Forest, il a aidé à établir le transect du groupe de recherche sur la biodiversité des Andes et les écosystèmes lorsqu’il était étudiant de premier cycle ///

L’écologiste écosystémique Walter Huaraca Huasco était l’un de ces assistants de terrain. Il a grandi dans un petit village des Andes et ne parlait que le quechua jusqu’à l’âge de 7 ans. Lorsqu’il a constaté que les étudiants qui parlaient anglais avaient plus d’opportunités, il a appris cette langue de la même manière qu’il avait appris l’espagnol, en regardant des émissions de télévision. Travailler avec ABERG lui a donné l’occasion d’apprendre à utiliser une boussole, un altimètre et un GPS, se souvient-il. « C’était une technologie que nous n’avions pas ici », déclare Huaraca Huasco, qui a ensuite obtenu un doctorat à l’Université d’Oxford, où il continue d’étudier le cycle du carbone.

Richard Tito, un autre assistant, était le fils de fermiers des Andes ruraux et ne parlait que le quechua jusqu’à ce qu’il devienne la première personne de sa communauté à fréquenter l’université. Lorsqu’il était doctorant au Brésil, il a conçu une expérience basée sur les études de migration des arbres d’ABERG avec des agriculteurs de sa communauté d’origine dans la région d’Apurímac. L’objectif était de comprendre comment le changement climatique pourrait affecter les plantes cultivées, telles que les pommes de terre et le maïs. Ils ont constaté qu’un climat plus chaud pourrait réduire à la fois le rendement et la qualité de leurs cultures, explique Tito, qui est maintenant membre du corps professoral de l’Université nationale de San Marcos à Lima, au Pérou.

La recherche de Tito, selon Feeley, souligne comment les scientifiques péruviens, en particulier ceux qui parlent quechua, peuvent établir des liens avec la population locale d’une manière que les scientifiques étrangers ne peuvent pas. Les chercheurs péruviens ont également une perspective distincte sur la manière dont la science peut influencer les politiques publiques dans leur pays d’origine.

Les étudiants péruviens qui obtiennent des diplômes avancés à l’étranger rencontrent souvent des difficultés à rentrer chez eux en raison du manque d’opportunités de recherche. Après avoir obtenu son doctorat à Oxford, Salinas a constaté qu’il n’y avait pas d’emploi pour elle auprès de son ancien employeur, l’UNSAAC. (Elle en a finalement trouvé un à l’Université pontificale catholique du Pérou.) Ces obstacles sont l’une des raisons pour lesquelles la main-d’œuvre scientifique du Pérou est depuis longtemps à la traîne par rapport à d’autres nations sud-américaines. En 2020, il y avait seulement 0,44 chercheurs pour 1000 travailleurs, contre une moyenne latino-américaine de 2,23, note Pedro Bernal, conseiller principal du président du CONCYTEC, le conseil national des sciences et de la technologie du Pérou. Cependant, il souligne que le Pérou a progressé depuis 2011, où ce chiffre était de 0,07.

Le pays vise plus haut, espérant atteindre environ neuf chercheurs pour 1000 travailleurs, comme on en trouve dans les 38 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Au cours de la dernière décennie, par exemple, le gouvernement a contribué au financement de nouveaux postes pour 172 chercheurs, dont 102 Péruviens. Parmi les bénéficiaires, Salinas a reçu en 2019 une subvention d’un million de dollars qui lui a permis d’ajouter six chercheurs postdoctoraux – dont cinq Péruviens – à son équipe, qui étudiait les forêts secondaires au Pérou.

Tatiana Boza Espinoza, qui était l’un des six post-doctorants de Salinas, lance maintenant sa propre initiative pour renforcer la science péruvienne. En tant que conseillère en recherche à l’Institut national de recherche sur les glaciers et les écosystèmes de montagne du Pérou, elle collabore avec d’autres institutions pour concevoir un nouveau programme de doctorat à l’Université nationale de San Marcos. L’objectif est de remporter des financements d’un programme de la Banque mondiale qui accordera des subventions de plus de 4 millions de dollars à 20 consortiums pour développer des programmes de troisième cycle dans des domaines liés à l’adaptation au changement climatique et aux technologies de l’information.

Un jour, certains de ces étudiants pourraient finir par travailler avec ABERG – ramenant une histoire qui a commencé il y a deux décennies à son terme. En attendant, la dernière classe d’étudiants de premier cycle du projet vient de terminer son travail, qu’elle a présenté lors de la réunion de juin. Beaucoup de jeunes scientifiques ont remercié les doctorants, qui avaient souvent été des assistants de terrain eux-mêmes, pour leur mentorat et leurs conseils. C’était un rappel de la manière dont ABERG a contribué à renforcer la science péruvienne, explique Feeley. « J’adore voir les étudiants qui terminent leur doctorat – qui ont commencé sur le terrain, étudiant l’anglais avec une lampe frontale – [qui] sont maintenant professeurs et publient », dit-il. « La barre a été relevée. »

Nicolas Dumont

Annonces PARTENAIRES

Centre de formation CFA - Certifié Qualiopi Diplômes RNCP et certifications RS.

3axes academy : Formation, Innovation, Excellence

VOIR NOS FORMATIONSOffrez-vous cette emplacement publicitaire